好在新的生产工具的诞生,让行业发展出现转机。如果说早在2021年以前,以无人驾驶技术为核心的新型环卫车还只是技术展示,那么在2025年智慧行业蓬勃发展的当下,一体化的无人环卫解决方案正在成为城市公共服务现代化的必然选择。

当我们深入观察一个行业,其成熟一个标志性特征就是呈现出清晰的梯队分化特征,同样,无人环卫行业在近两年也显示出特有的金字塔结构。

基础层:封闭场景的练兵场

金字塔基础层聚集着众多面向封闭场景的无人驾驶环卫厂商。他们的产品通常只能在景区、物业、园区等结构化环境中运行,具备基础低速自动驾驶能力与清扫功能。部署门槛低、故障影响小是其天然优势,但场景复杂度有限,难以应对开放道路的突发挑战,只能作为技术验证的初级战场。

中间层:开放道路的资格赛

当无人清扫车驶出园区大门,开上市政道路,技术门槛和运营难度呈指数级跃升。首先,要先获得入场券:地方政府多部门联合颁发的公开道路测试牌照。其次,在常态化的实际运营中,十字路口的混合交通流、突发穿行的非机动车、隧道及高架桥下的信号衰减......在这些难度叠加的动态变量,才是上路作业的试金石。不仅如此,上路往往意味着规模化部署,与封闭场景的单点式部署相比,动辄十台起的规模化上路,对产品稳定性和服务及时性的要求都大大提升。

顶端层:城市环卫的重构者

真正的行业引领者,正在顶端层推动行业“新质”变革——这里不仅要求产品合规、技术过硬、服务到位,更需要系统性重构城市级环卫生态:

模式创新:这种模式创新,并非只是将不同型号大小的无人驾驶设备和传统设备放置在人行道、非机动车道、机动车道上进行简单的数量叠加和作业组合。而是从城市特点、道路分级、环卫量化标准出发,科学规划、合理建设无人环卫站点,围绕清扫任务,将无人车队和运维员进行最优配置,从而最大限度的发挥无人环卫车的运营时长和频次优势。以深度的流程再造,形成一种能够具有普适性的“模块化”的全新模式。

人机协同:这里的人机协同,并非无人出租车领域的后台远程管理人员“一人看多车”。而是将高效成熟的无人环卫作业模式,有效嵌入环卫工人的日常作业当中,使环卫工人不再承担重复繁重的普扫工作,而是在单人作业面积大大提高的基础上,以精细化保洁专注与机械设备无法覆盖的环卫死角,从而实现100%的市政环卫清扫场景全覆盖。

产城融合:无人环卫作为智能网联汽车“车路云一体化”建设中重要的垂直场景,需要提供“人-车-物-云”四位一体的整体解决方案,将各个方面的环卫要素有效整合到立体式云控平台上,通过“城市级-街区级-线路级-单车级”的数据整合,实现智能监管智能调度,使环卫突发事件得以闭环处理,并进一步利用大数据分析辅助决策,并逐步与当地政府的车路云平台数据互通,通过接收实时交通事件预警等方式,将作业响应效率大大提升。

塔尖三问

基于目前的“无人环卫金字塔”的市场格局,我们不禁要问:

1. 目前国内有没有真正跨越三重鸿沟的领军者?

2. 要立足顶端层,这套无人环卫模式创新的核心实质是什么?

3. 即便如此,企业能不能在“反内卷”的时代红利中,达成商业闭环?靠自造血,获得脱离政府补贴后合理的利润空间?

无论哪个新兴行业,在充满变数的商业浪潮中,可能只有通过“实践”,才能拨开迷雾,为当下提供答案。不过,在2025年的无人环卫领域,已经有实践得出的完整样本,能够系统性回答“塔尖三问”。

第一问:顶尖层破壁者的实证

在工信部首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市——浙江德清。早在2024年5月就通过“揭榜挂帅”引进了国内首个城市级L4无人驾驶环卫运营项目,项目服务期三年,总金额过亿。目前,由云创智行独立运营一年多,已取得多项里程碑式的行业突破:

规模化运营:30多台无人清扫车常态化作业,每日自主通过近千次红绿灯路口,月均无人清扫超2.8公里,累计安全运行超30万公里;

全要素覆盖:单次清扫覆盖60多公里公开道路,以无人清扫实现辅道/人行道/非机动车道全路型,并配合人机协作将树坑/砖缝/绿化带等全区域的环卫标段作业任务100%覆盖。

系统化融合:立体式云控平台实现交付,30多台设备接入城市级车路云平台,当地智能网联云控平台监测数据里程达近25万公里。

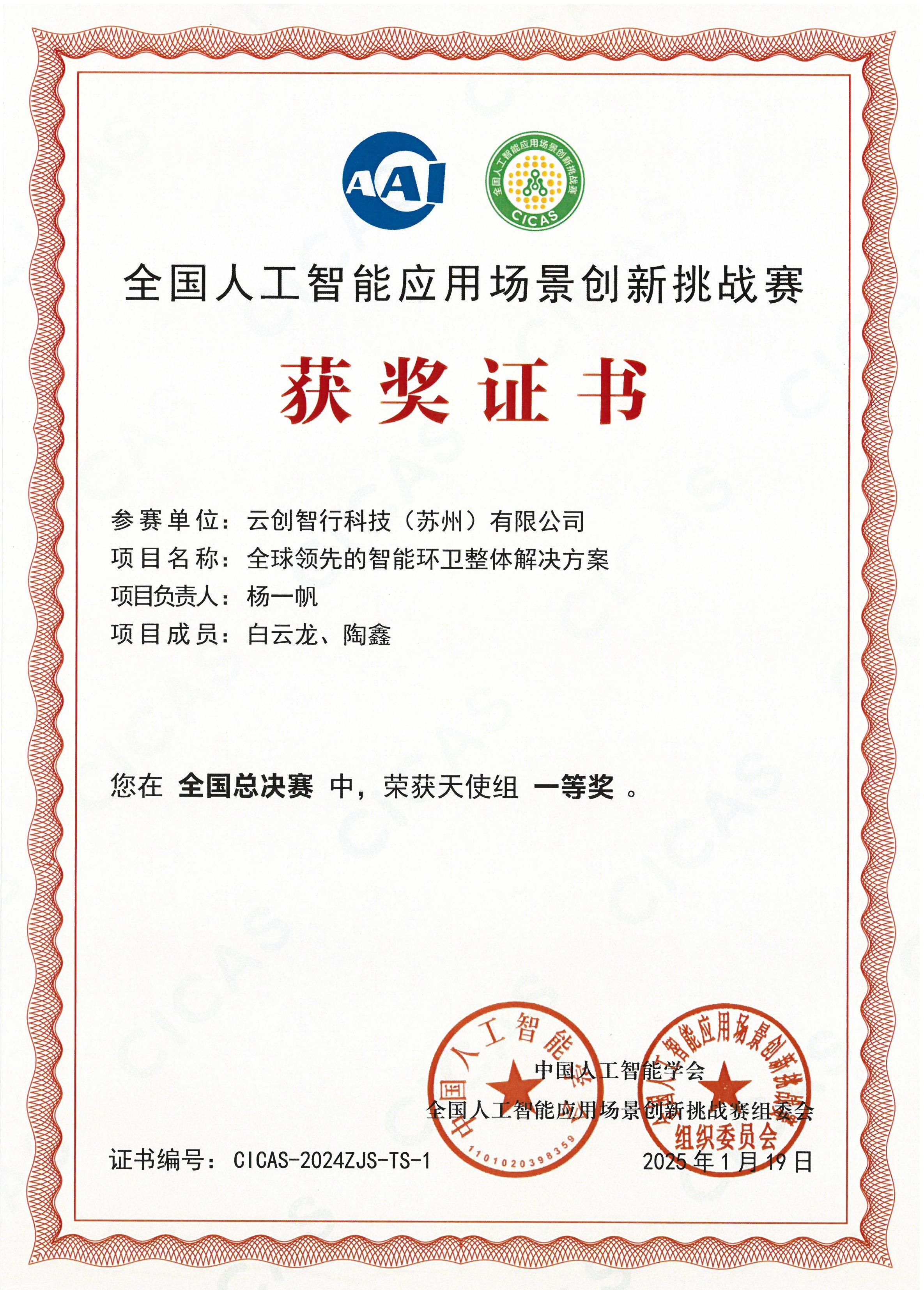

不仅如此,该项目已斩获多个行业重磅大奖,包括:入选中国环卫协会2024“机器人+环卫”年度案例、获得科技部全国人工智能应用场景创新挑战赛总决赛一等奖。

第二问:流程再造支撑创新内核

德清经验揭示出,无人环卫顶端层企业的核心竞争力恐怕并非只是技术堆砌,也不是设备数量堆叠,甚至不是不同类型设备的简单组合,而是围绕无人设备优势,对作业流程的基因级重构,而云创的模式创新总结起来就是:

“1+4手掌模式”

1 —— 一名 “无人环卫站点运维员” 发挥三位一体的岗位职能:

组合式作业操作员(驾驶小型电动化冲洗车将垃圾侧冲到路沿进行归拢)

自动驾驶路线保障员(沿路进行较大垃圾及路障排除)

无人车调度后勤员(同时调度4台车在垃圾收拢过的路段进行贴边作业并进行倒垃圾和补能)

4 —— 四台 无人驾驶清扫车:

单车日均清扫里程超40公里

单车单日作业12-14小时

单日双向贴边清扫8-12趟

该模式的灵活性在于,可以根据城市道路清扫保洁等级要求进行模块化变形并与传统环卫作业无缝融合。不仅如此,还为环卫劳动力带来了“质变升级”,将传统月薪不足3000元的扫帚工,转型为掌握无人车调度、设备运维、应急处理的复合型技术岗位。在薪资提升的基础上,让环卫岗位重归年轻人视野。

第三问:商业闭环的实战效能

扣除地方政府补贴,以传统环卫招标采购预算和任务量做对比,在德清即便是核心城区环境比较复杂的道路,单台车可以完成3至5人的清扫工作量,而且清扫频次翻倍,洁净度大大提升。另一方面,高频次的无人清扫,完全替代了由司机驾驶机械清扫,这又节约了一笔可观的成本,两相叠加经济账就不难算清。

另外,通过错峰充电、夜间作业等方式,无人清扫车利用率已经实现翻倍。可以想见,当德清项目三期打造完毕,同步运营的无人设备达到50台以上,边际成本还将随规模持续大幅下降。

在老龄化与成本率双重挤压的当下,环卫行业正经历关键转折,这场由“新质生产力”带来的“品质”提升,揭示出一个重要启示:真正的无人环卫金字塔登顶者,必须同时握紧技术利刃、模式罗盘、商业算盘。

这不仅是产业的“质变”,更是科技进步对“脏与累”的挥手告别——在这里,清洁不再是永无止境的重复劳动,而成为城市永续生长的原生动力。